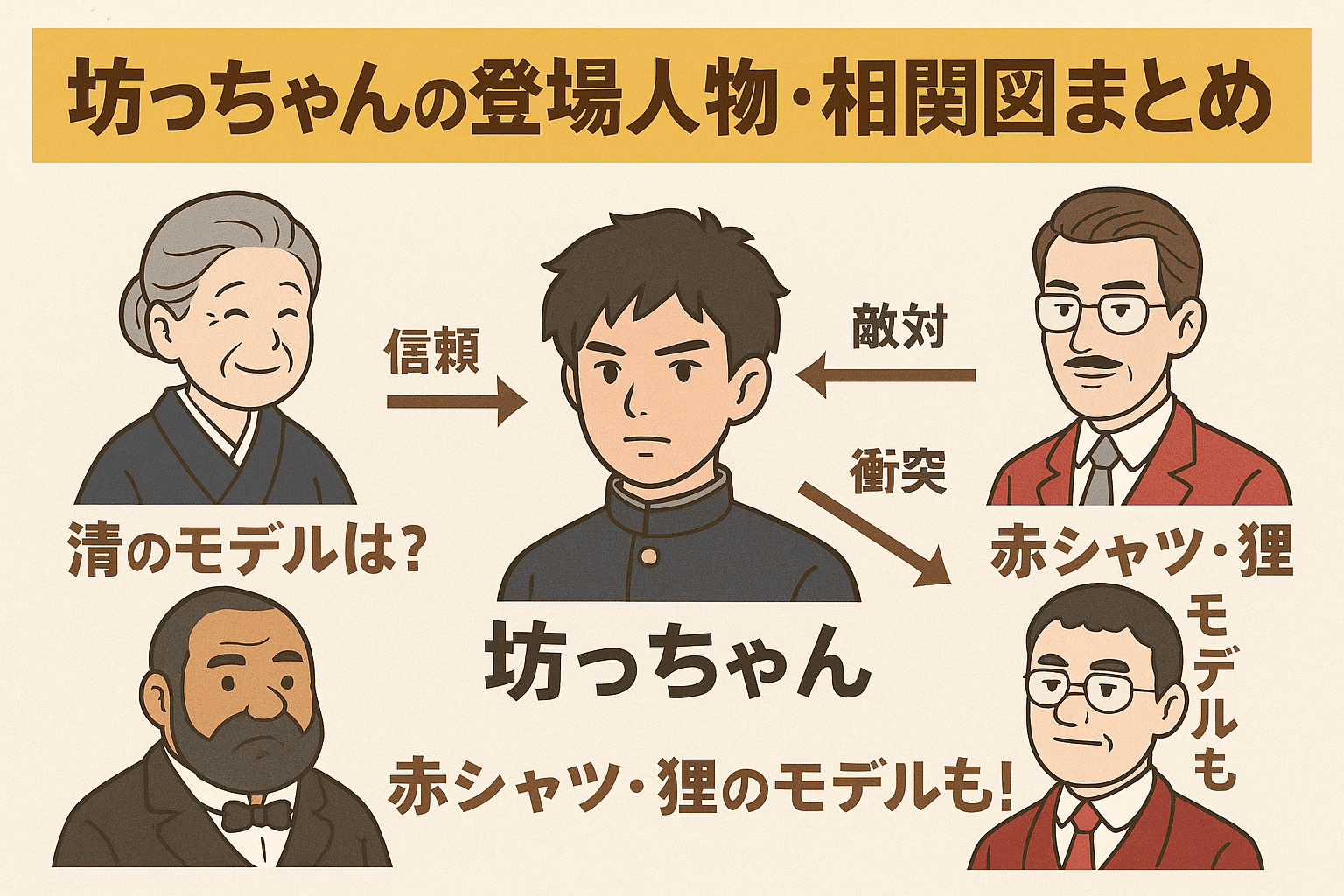

『坊っちゃん』を読み進めていく中で、登場人物の多さに戸惑ったことありませんか?小説を読んでると「次々と」登場人物がでてくるので気を抜いていると「各々の人物の詳細・関係性」を把握できないまま・・・ってこともありますよね。

だから今回はこんな方向けに用意した記事です。

坊っちゃんの登場人物の性格や背景、他の人物との関係性を整理し理解しながら作品全体の理解を深めたい。

たかりょー

たかりょーこの記事は『坊っちゃん』を読んでいる最中に、登場人物の詳細を把握しきれない読者のために書きました。『坊っちゃん』の主要な登場人物たちを選んで取り上げているので、記事を読めばだいたいの登場人物を把握できるようになっています。是非参考にしてください。

坊っちゃんって、どんなお話なの?

『坊っちゃん』は、夏目漱石の初期の代表作であり、正義感や理想を抱く青年の成長物語です。

ちなみに漱石は明治28年、松山中学校(現在の愛媛県立松山東高等学校)で英語の教師として勤務していました。坊っちゃんはその時代の体験をもとに描かれた物語といわれています。

主人公の「坊っちゃん」は、正義感が強く、理想主義的な若者。東京から愛媛県の中学校に数学教師として赴任します。

物語は、坊っちゃんが赴任先の学校で直面する様々な困難や、同僚教師たちとの軋轢を中心に展開します。特に、The権威主義的な英語教師の「赤シャツ」や、美術教師の「野だいこ」との対立は物語の大きな見どころです。坊っちゃんは、彼らの不正に強く反発し、自分の信念に基づいて行動します。

また、坊っちゃんと親しい関係にある清という下宿の老婆や、同志的存在である数学教師の「山嵐」との交流も、物語に深みを与えています。

まずは「坊っちゃん」のあらすじを知りたいって方はこちら↓

『坊っちゃん』キャラクターの役割まとめ

| キャラクター | 役割・位置付け | 象徴・テーマ |

|---|---|---|

| 坊っちゃん | 主人公/若き教師、単純で真っ直ぐ | 正義・純粋、江戸っ子気質 |

| 清(きよ) | 老女/坊っちゃんを無条件で支え、信じる | 無償の愛、母性、伝統的価値観 |

| 堀田(山嵐) | 同僚/豪快で筋の通った教師、坊っちゃんの友 | 友情、義侠心、反骨精神 |

| 赤シャツ | 敵役/陰険、偽善的、狡猾 | 権威主義、裏表、腐敗した価値観 |

| 野だいこ(吉川) | 赤シャツの取り巻き/狡賢くお調子者 | おべっか、追従、俗物的価値観 |

| 古賀(うらなり) | 同僚/気弱、被害者的存在 | 脆弱、犠牲、旧弊の中で損をする側 |

| マドンナ | 遠山家の令嬢/赤シャツ、うらなりの対立の源 | 女性の美、旧家の家名、伝統 |

| 狸(校長) | 校長/威張るが裏のある男 | 権威、形式主義、古い価値観の象徴 |

| 兄 | 家族/狡猾ながらも最後に優しさ | 家族、和解、変化への受容 |

| いか銀/ウィッチ | 宿屋/坊っちゃんを巻き込みつつ利益を狙う | 狡猾、俗世、世間の暗部 |

坊っちゃんの登場人物

坊ちゃんってどんな登場人物がいるの??

この章より、記事の本題である『坊っちゃん』に登場する魅力的なキャラクターたちについて、一人ずつ紹介していきます。

坊っちゃん(主人公)

本作の主人公で、24歳と3ヶ月の若き数学教師。東京の物理学校(現在の東京理科大)を卒業後、四国・松山の中学校へ赴任します。

元旗本の家系で、江戸っ子ならではのまっすぐで単純、豪快で喧嘩っ早い性格の持ち主。身長が低く、やせっぽちなのも印象的です。

利害や打算を嫌う純粋で一本気、そして短気で頑固。一方で、不器用で世渡りが苦手であり、現実的な処世術には疎い面も。でも、家の世話役である老女・清(きよ)を心から大事に想っています。

弱虫や卑怯者が大嫌いで、曲がったことが許せない。同僚の山嵐から「君はすぐ喧嘩を吹っ掛ける、江戸っ子そのものだよ」と評される通り、一本筋の通った若者です。

坊っちゃんに当てはまる性格のキーワード

- 正義

- 豪傑

- 無鉄砲

- 楽天的

- イノセント

印象的エピソード

「親譲りの無鉄砲で、子供のころから損ばかりしている」という一文が、坊っちゃんの性格を象徴しています。

清(きよ)

坊っちゃんの家で家事一切を引き受けてきた年老いた女性。元は身分の高い武家の家に生まれましたが、幕府の崩壊後、お家が没落し、身を立てるため奉公へ出たという苦労人です。

周囲の人々が坊っちゃんのことを「無精者」「暴れ者」と呆れ、遠巻きにしても、清だけは彼の真っ直ぐで裏表のない性格を心から信じ、「あなたはまっすぐでよいご気性だ」と、惜しみない愛情を注ぎ続けます。

坊っちゃんの一番の理解者であり、年老いてもなお、共に暮らせる日を密かに夢見ています。

清に当てはまる性格のキーワード

- 優しい

- 母性的

- 坊っちゃんを無条件に愛し、信頼している存在。

- 坊っちゃんの良き理解者

堀田(あだ名:山嵐)

会津出身の体育会系数学教師(主任の立場)で、豪快で剛毅、そしてたくましい毬栗坊主の頭が印象的。比叡山の僧兵を彷彿とさせる強面の風貌ながら、芯の通った正義漢で、言葉も行動も裏表がない真っ直ぐな男です。

教師としての責任感が強く、生徒からも同僚からも信頼が厚い。

坊っちゃんと同じく、正義感が強く、不正を許さない性格。だから坊っちゃんとは気が合います。「坊っちゃん」にとって最初から共感できる同志的存在となります。短気で荒っぽいものの、筋の通らないことを許せず、坊っちゃんの宿を世話したり、共に敵と対峙したりと、頼もしい相棒となります。

※叡山の悪僧……比叡山延暦寺に属して戦った僧兵のこと。

なぜ山嵐というあだ名なのか?

叡山の悪僧のような怖い面構えで、いがぐり坊主。そして初対面から、「やあ君が新任の人か、ちと遊びに来給きたまえアハハハと云った。」と礼儀を心得ぬ奴。これを総合して山嵐と名付ける。

校長(あだ名:狸)

坊っちゃんが赴任した中学校の校長。色黒で薄髭(うすひげ)、大きな眼を持つその面立ちから、自然と「狸」というあだ名がつきました。

一見、重々しく知的で立派そうに振る舞うものの、裏側には狡猾で卑怯、さらには保身的な性質が潜んでいます。事なかれ主義でその場をやり過ごそうとし、真の意味での正義や公正よりも、自身の立場や学校の名誉だけを守ろうとします。

なぜ「狸」というあだ名なのか?

登場人物の「姿そのもの」に基づいてつけられたものです。薄髯、色の黒い肌、大きな眼という姿が、「狸」の印象そのものとなっているのです。

「校長は薄髯(うすひげ)のある、色の黒い、眼の大きな狸の様な男である。」

夏目漱石『坊っちゃん』/新潮文庫/23ページ

校長(狸)|性格のキーワード

- 知識人ぶり

- 腹黒い

- 卑怯

- 権威主義

教頭(あだ名:赤シャツ)

赤シャツ(本名:不明)は、坊っちゃんが赴任した中学校の教頭で、東京帝国文科大学出身の文学士です。(坊っちゃんの作品内では、敵キャラ的な立ち位置。)

年がら年中、赤いフランネルのシャツを身につけているため、「赤シャツ」というあだ名で呼ばれています。

表向きは紳士的で「ホホホホ」ととお殿様のように笑い、女性的で上品そうなしゃべり方が特徴ですが、その裏側には陰険で狡猾、偽善的で腹黒い性質を持っています。(←坊っちゃんの兄貴にも女のような性分と揶揄する箇所がありますが、どちらも軽蔑的な印象をもっているのが分かります)

悪事を働くときも、相手を思いやるような口ぶりをして、平気で嘘を付く(建前の口上がとくいでいつも優しくはなす)

うらなり君の婚約者・マドンナを奪おうとするが、正義感あふれる坊っちゃんはそれを許すことができない。品性だの、精神的娯楽だのとのたまうわりに、裏では芸者と関係をつけるようなやつ!

なぜ赤シャツというあだ名なのか?

暑い夏でもお構いなしに、年がら年中、赤いフランネルのシャツを着ているから」。教頭的には「赤を身体にみつにつけていくのは身体に薬になり、衛生のためにいい」らしい。迷信を信ず安い気質なのかもしれない。

赤シャツの重要性とは?立ち回りまとめ

『坊っちゃん』において、赤シャツは表裏のある知識人、ずる賢い敵役。

- マドンナ(遠山家の令嬢)への横恋慕。

- うらなり君から婚約者を奪うため、表向き「精神的」「高尚」と吹聴しながら、裏で卑劣な陰謀を張り巡らせる。

- 芸者と関係を持つなど、建前と裏の行動が対照的。

本名:吉川(あだ名:野だいこ)

吉川(よしかわ)は、坊っちゃんの同僚の美術教師で、赤シャツの忠実なお供となる人物です。派手でお調子者、芸人風の透綾の羽織を着て、扇子をぱちぱち鳴らしながら、身振り手振りも芝居がかっています。

赤シャツの家に頻繁に出入りし、赤シャツの命令で動き、彼の行先にはどこへでもついて行きます。ドラえもんでいうところのスネ夫的な「小物キャラクター」。

ちなみに坊っちゃんは野だいこが大嫌い!(初対面から坊っちゃんには嫌われている。)坊っちゃんと同じ江戸っ子。

うらなり|性格のキーワード

- 影が薄い

- 頼りない

- 気弱

- 悲劇の当事者

吉川の特徴と役割

- 赤シャツの側近として暗躍。

- 赤シャツと共に坊っちゃんやうらなり君への嫌がらせを行う。

- 派手でうわついており、不誠実で軽薄。

- 坊っちゃんからも最初から嫌悪され、「うさんくさい江戸っ子もどき」として扱われる。

『坊っちゃん』の中で、赤シャツの片腕的ポジションとなり、主人公の正義感と対比される役割を果たします。

吉川の有名な言葉

「お国はどちらでげす、え?東京?そりゃ嬉しい、お仲間が出来て……私もこれで江戸っ子です」

古賀(あだ名:うらなり君)

坊っちゃんの同僚で、影の薄い英語教師。血色が悪く、ぽっちゃりとした体型で、どこか頼りない印象の人物。赤シャツにマドンナを奪われてしまう、悲劇の当事者となります。

その様子が、「うらなりのカボチャ」にたとえられ、あだ名となりました。

なぜうらなり君というあだ名なのか?

田舎に「うらなりの唐茄子ばかり食べる」百姓の顔色が蒼くふくれたような人間がおり、古賀はちょうどそんな人相を古賀がしていたから。

遠山の令嬢(あだ名:マドンナ)

うらなり君の婚約者。(物語の中では直接的な関わりは描かれていない。)遠山家の令嬢であり、裕福な家庭の出身と思われる。

色白で、背が高い美人。ハイカラな髪型をしている。

マドンナというあだ名は野だいこ=吉川くんが名付けている。(美しい容姿から連想される宗教画の聖母マリアを連想させる)

赤シャツを婚約が約束されている。

兄

坊っちゃんと対照的で、色白で女性的、ずる賢く頭の回転が速い男。(←坊っちゃん評)両親からも寵愛され、坊っちゃんとは十日に一遍ぐらいの割合で喧嘩をしていました。父の死後、坊っちゃんに遺産を譲り、「自分で自分の人生を決めろ」という言葉を残した姿から、単なる狡猾なお坊ちゃんではない、懐の深い一面も垣間見えます。←これはある意味でいい兄貴だと思う。

いか銀/宿屋の主人

坊っちゃんたちが宿泊する宿屋の主人で、骨董商も兼業しています。ちゃっかりと偽物の懸物や骨董を売りつけたり、坊っちゃんたちを宿から追い出そうとしたりと、したたかで抜け目ない人物。後から野だいこを宿へ引き入れるなど、世渡り上手で狡知に長けた男です。

いか銀の役割は?

いか銀は、金儲けのためなら手段を選ばず、人を騙すこともいとわない、いわゆる悪徳商人としての役割を担っています。

ウィッチ

宿屋の女主人で、年上の旦那を持つ人物。坊っちゃんから、「中学の授業で習った『ウィッチ』という単語がそのまま当てはまる魔女のようなおばさん」と評されます。

その姿や雰囲気から、坊っちゃんの印象に強烈に焼きついているキャラクターです。

なぜウィッチというあだ名なのか?

「中学校に居た時ウィッチと云う言葉を習った事があるがこの女房はまさにウィッチに似ている」とあるように、つまり奥さんは魔女であり、坊っちゃんは魔女の館(宿屋)に住むことになっているわけです。

『坊っちゃん』の登場人物とそのモデル

夏目漱石の小説『坊っちゃん』は、単なるフィクションではなく、彼自身の実体験や人間関係が色濃く反映された作品です。特に登場人物たちは、漱石の松山赴任時代に出会った実在の人物たちをもとにしながら、彼の目を通したユーモアや風刺を加えて描かれています。ここではその中でも特に象徴的な「清」「赤シャツ」「狸(校長)」の3人について、モデルとされる人物を中心に解説します。

清(きよ)のモデルは?

モデル:漱石の実家の下女「しげ」または下女「ツネ」説

清は、坊っちゃんが心の底から信頼し、愛情を寄せる年老いた下女です。坊っちゃんを「坊っちゃん」と呼び、他人がどんなに彼を笑っても、真っ直ぐで誠実な人間だと信じ、無条件の愛で包み込む存在です。

この清のモデルとして有力視されているのは、漱石の実家にいた下女「しげ」または「ツネ」という人物です。特に「しげ」は、漱石の幼少期に家族以上の親しみをもって接してくれた人物であり、漱石にとって「母性的な守り手」としての記憶が深く刻まれていたと言われます。また、妻・鏡子の回想では「ツネ」という下女の名も挙がっており、いずれにしても、漱石が子供時代に出会った誠実な奉公人の姿が、清というキャラクターの核になっているのは間違いありません。

清は、現実の中の一人の人物というよりも、漱石が経験した「母のような庇護」「絶対的な信頼」という感覚を象徴的に描いたキャラクターだと言えるでしょう。

赤シャツのモデルは?

モデル:旧制松山中学校時代の実在の教頭(名前不詳)

赤シャツは、東京帝国大学出身の文学士であり、坊っちゃんが赴任する中学校の教頭。赤いシャツを年中着ていることからそう呼ばれますが、表向きは紳士的で上品な態度を見せつつ、裏では卑怯で陰険、不誠実な行動を取るという、物語の敵役ともいえる存在です。

この赤シャツのモデルは、漱石が実際に勤めた松山中学校(現・愛媛県立松山東高等学校)の教頭だと考えられています。名前ははっきり残っていませんが、この教頭はハイカラで女性にもモテ、芸者遊びもしていたと言われており、赤シャツの人物像と多くの点で重なります。

ただし、漱石自身がその人物にどれほど強い敵意を抱いていたかは定かではなく、『坊っちゃん』に登場する赤シャツは、あくまで実在の人物をベースに、漱石独特の皮肉とユーモアを交えて戯画化されたキャラクターと考えるのが自然です。漱石の「嫌いなタイプの知識人」像が、赤シャツに集約されているとも言えます。

🦝 校長(あだ名:狸)のモデルは?

モデル:松山中学校の校長・神田乃武(かんだ ないぶ)説が有力

坊っちゃんが「狸」と呼ぶ校長も、実在のモデルがいます。モデルとされているのは、当時の松山中学校の校長であった神田乃武(かんだ ないぶ)という人物です。

神田は儀礼を重んじ、保守的で権威主義的な教育者として知られていました。漱石はこの校長を「何を考えているか分からない」「表向きは立派そうだが腹の中が見えない」人物として見ていた節があり、それが小説の中で「狸」のあだ名と共に描かれたのでしょう。

作中では、「薄髭のある、色の黒い、目の大きな狸のような男」として描写されます。まさに外見と中身の「つかみどころのなさ」が、狸という動物に投影されています。彼は坊っちゃんの正義感と真っ向から対立する存在として、物語の中に微妙な緊張を生み出しています。

補足:『坊っちゃん』はどこまで実話か?

『坊っちゃん』は「フィクション」ではありますが、背景・舞台(松山)、登場人物の性格や関係性には、漱石のリアルな体験が下敷きになっています。

ただし、すべてが事実に基づくわけではなく、「誇張」「風刺」「戯画化」が入っている点を理解することも重要です。

『坊っちゃん』のベースは淋しさ・他者のコミュニケーション不在

奥泉光さんが指摘しているように、坊っちゃんの饒舌ぶりの影に、明らかに他者とのコミュニケーションの欠如が浮き彫りになっています。

彼の周りの親類はことこどく、彼をいたずらものとし理解されません。父親からは縁を切られそうになったり、母親は死の3日前に愛想 をつかしたし、兄からは手切れ金を渡されるような仕打ちを受ける。このように、最も近しい家族との関係性でさえ、坊っちゃんにとっては孤独の原因となっているのです。

さらに赴任先の松山での生活は、さらに坊っちゃんの孤独感を増幅させます。見知らぬ土地で、頼れる人もいない状況に置かれた彼は、自分の正義感や理想に従って行動するものの、それが周囲との衝突を生み、さらなる孤立を招いてしまう。坊っちゃんは竹を割ったような性格があだして、人を寄せ付けず、敵を作っては孤軍奮闘している感じです。

このように明らかに他者との交流がありません。実際、爽快な性格の裏では、坊っちゃん以降の主人公のような孤独な感じがあり、淋しさはかなりあったのではないかと思います。

しかし、その孤独の中で、坊っちゃんは清への思慕の情を繰り返し語ります。故郷の思い出や、清への感謝の気持ちは、彼の心の拠り所となっているようです。

考えてみると厄介な所へ来たもんだ。一体中学の先生なんて、どこへ行っても、こんなものを相手にするなら気の毒なものだ。よく先生が品切れにならない。よっぽど辛防強い朴念仁がなるんだろう。おれには到底やり切れない。それを思うと清なんてのは見上げたものだ。教育もない身分もない婆さんだが、人間としてはすこぶる尊い。今まではあんなに世話になって別段難有いとも思わなかったが、こうして、一人で遠国へ来てみると、始めてあの親切がわかる。越後えの笹飴ささが食いたければ、わざわざ越後まで買いに行って食わしてやっても、食わせるだけの価値は充分ある。清はおれの事を欲がなくって、真直な気性だと云って、ほめるが、ほめられるおれよりも、ほめる本人の方が立派な人間だ。何だか清に逢いたくなった。

また下記の場面も心温まります。

いっしょに居るうちは、そうでもなかったが、こうして田舎へ来てみると清はやっぱり善人だ。あんな気立のいい女は日本中さがして歩いたってめったにはない。婆さん、おれの立つときに、少々風邪を引いていたが今頃はどうしてるか知らん。

なかなか清からの手紙がこずに、あくせくしている様子などは、赤シャツや野だへの対し方と比較したときに、驚くべき優しさがにじみ出ています。

そうしてやっと風を引いて1週間ばかり返事を書くのが遅れた清からの手紙がきて、それを縁側に座って読む場面は、彼の孤独である様子が頭のなかで情景として浮かびますし、漱石文学きっての名シーンではないでしょうか。

少々長いですが引用します。

なるほど読みにくい。字がまずいばかりではない、大抵たいてい平仮名だから、どこで切れて、どこで始まるのだか句読をつけるのによっぽど骨が折れる。おれは焦っ勝な性分だから、こんな長くて、分りにくい手紙は、五円やるから読んでくれと頼まれても断わるのだが、この時ばかりは真面目になって、始から終まで読み通した。読み通した事は事実だが、読む方に骨が折れて、意味がつながらないから、また頭から読み直してみた。部屋のなかは少し暗くなって、前の時より見にくく、なったから、とうとう椽鼻へ出て腰こしをかけながら鄭寧に拝見した。すると初秋の風が芭蕉の葉を動かして、素肌に吹きつけた帰りに、読みかけた手紙を庭の方へなびかしたから、しまいぎわには四尺あまりの半切れがさらりさらりと鳴って、手を放すと、向の生垣まで飛んで行きそうだ。

そうして次は清の手紙の文面が続きます。

坊っちゃんは竹を割ったような気性だが、ただ肝癪が強過ぎてそれが心配になる。ほかの人に無暗に渾名なんか、つけるのは人に恨まれるもとになるから、やたらに使っちゃいけない、もしつけたら、清だけに手紙で知らせろ。――田舎者は人がわるいそうだから、気をつけてひどい目に遭あわないようにしろ。――気候だって東京より不順に極ってるから、寝冷をして風邪を引いてはいけない。坊っちゃんの手紙はあまり短過ぎて、容子がよくわからないから、この次にはせめてこの手紙の半分ぐらいの長さのを書いてくれ。――宿屋へ茶代を五円やるのはいいが、あとで困りゃしないか、田舎へ行って頼になるはお金ばかりだから、なるべく倹約して、万一の時に差支ないようにしなくっちゃいけない。――お小遣がなくて困るかも知れないから、為替で十円あげる。――先だって坊っちゃんからもらった五十円を、坊っちゃんが、東京へ帰って、うちを持つ時の足しにと思って、郵便局へ預けておいたが、この十円を引いてもまだ四十円あるから大丈夫だ。――

そうして最後に「なるほど女と云うものは細かいものだ。」としめます。

このように坊っちゃんは小説全体を通じて、清を思い出しては、片田舎でひとりいる。明らかな寂しさを、なんとか紛らわせようにしているようにみえます。

実際坊ちゃんは「さみしいなあ」というようなセンチメンタルな言葉を発することはありませんが・・・

だから、本作を読む時には、坊っちゃんの言動や行動の影にある孤独、(必ずしも坊っちゃん自身はそれを感じていないにしても)また清に対してだけ抱く、優しく特別な感情を感じてほしいです。