たかりょー

たかりょーこんにちは、年間100冊以上の小説を読むたかりょーです。

この記事はペンちゃんのような悩みを持った人にお届けします。

・夏目漱石のゆかりの地、修善寺ってどんなところなの?

・修善寺に今度行くんだけれども漱石ゆかりの地ってどこ?

夏目漱石のゆかりの地でいえば、修善寺が非常に有名ですよね。

今回は漱石と修善寺の関係、そして修善寺の大患について、そして漱石のゆかりの地をめぐって、有名な修善寺の大患の解説をしようと思います。

夏目漱石は多くの病に苦しめられた人物

夏目漱石(1867-1916)は、生涯を通して様々な病に苦しめられた作家です。

実際どのような病気に苦しめられたかというと下記の通り。

- 疱瘡(3歳)

- 虫垂炎(17歳)

- 腹膜炎(19歳)

- トラホーム(20歳)

- 結核

- 精神的な衰弱(神経衰弱)

- 糖尿病

- 胃の不調(胃潰瘍)

中でも、「胃潰瘍」は漱石と修善寺の関わりを語る上で重要です。

夏目漱石と修善寺の関係について

夏目漱石は、小さい頃から専業作家になってから精神状態は少しずつ落ち着いていったものの、明治43年(1910年)5月ごろから胃の不調を訴え、「門」の執筆中もその痛みに苦しめられていました。

その後、『長与胃腸病院』で診察を受けたところ、胃潰瘍と診断されます。漱石は6月から7月にかけて、同病院で入院治療を受けますが、症状が改善することはありませんでした。

当時、漱石は43歳。今の私たちからしても、まだ若い年齢です。その後、門下生の松根東洋城の勧めもあり、8月6日に伊豆の修善寺温泉へ転地して療養することになります。

漱石が滞在したのは、今も現存する老舗旅館「湯回廊 菊屋」8月6日から10月11日まで、約2ヶ月の間、漱石はこの修善寺で療養生活を送りました。

当時43歳の漱石。現代の私たちから見れば、まだ若い年齢での大病です。

長与胃腸病院とは?

長与胃腸病院は、日本初の胃腸病専門病院として、明治29年(1896年)に長与称吉によって開設されました。ドイツで消化器病学を学んだ長与称吉が、日本橋本町で開業した後、麹町区内幸町に病院を建設し、本院をスタートさせました。司馬遼太郎の小説「坂の上の雲」に登場する秋山真之や夏目漱石が入院したことでも知られています。また、明治31年12月には、本院を中心として胃腸病研究会が結成され、現在の日本消化器病学会へと発展しました。

修善寺の大患とは?→1910年8月に大量吐血

修善寺温泉菊屋に滞在してからの漱石の体調はどうだったのか?

実際は、翌日からも体調はすぐれず、漱石はたびたび胃痙攣に襲われます。

そしてむかえた19日目の晩(8月24日)。「膏汗が顔から背中に出る」ことになり、800グラムという大吐血をおこして危篤状態。意識不明の中、一時は命の危険性が危ぶまれるほどの状態になります。

これが後に「修善寺の大患」と呼ばれる出来事です。

実際、漱石は修善寺での大患について記した随筆「思い出す事など」には一度死んだと書かれていますが、一時は命の危険が危ぶまれたものの、東京から駆けつけた医師、夫人の鏡子、看護婦の助力によって漱石は一命を取り留め、9月初旬には回復へ向かいました。

修善寺の大患が与えた漱石作品への影響は?大患後の人生観、そして「則天去私」

彼は修善寺の大患で「死の世界を彷徨った経験」(なぜなら彼は30分死に絶えていたのですから)は彼に強い影響を及ぼします。この大病をきっかけに、彼の人生観や作風に大きな変換が訪れます。

具体的には、自身が「一度死んだ」と表現したその経験から、「則天去私」という境地へ到達したとされます。

実際どの作品に影響を与えたのかというと、門以降の作品ですから、「彼岸過迄」「行人」「こころ」といった後期三部作です。また自伝的な作品である「道草(みちくさ)」やらまた「明暗」ですね。

則天去私について

則天去私は、意味としては「私心を捨て、身を天地自然に委ねて生きる」という意味。

私心という個人の自我を超えて、より大きなものに自分を委ねるという考え方。

より大きなものとは何でしょうか?神?それとも運命?

則天去私という響きから、禅の「悟り」のような境地と思うかもしれませんが、作家の吉本隆昭さんは明確に否定しています。

則天去私は、ギリギリまで人間の心の内部を掘り下げて追及した彼だからこそたどり着いたのかもしれません。

当然ながらこれは修善寺で死に直面した時に達した人生観でもあって、それが修善寺の大患以後の後期三部作『彼岸過迄』『こころ』『行人』には色濃く反映されています。

「思い出す事など」に記された大患の記録

ちなみに修善寺の滞在のことは「思ひ出す事など」に記録があります!何が書かれているかというと、「修善寺の大患」前後のことを自ら回想する形で書き記しています。

そこで語られるのは、胃の痛みに苦しめられたこと、身近な人々の助力、そして「一度死んだ」という感覚そのものです。漱石は書いた小説でしか知らなかったのですが、漱石の肉声が聞こえてくる、貴重なエッセイとなっています。

「思い出す事など」に書かれていることは?

- 彼がどれだけ胃に苦しめられたのか

- 多くの人に助けられたのか

- 自分が死んだ感覚

【ゆかりの地】漱石と修善寺をめぐる旅

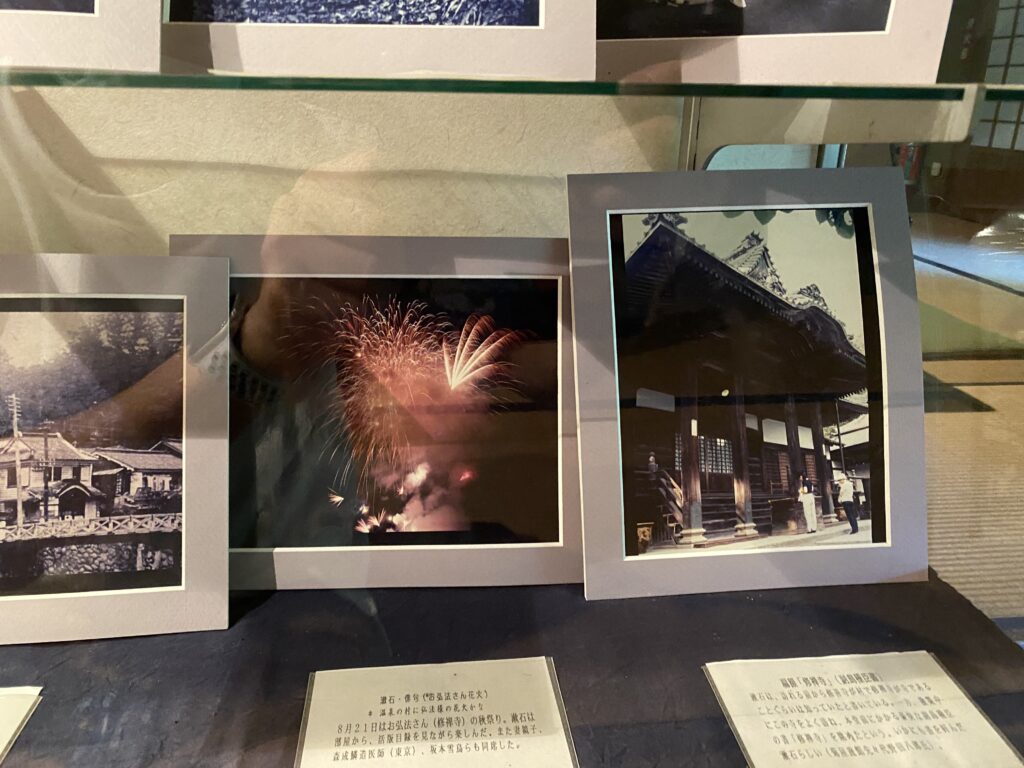

7月の終わり。僕は修善寺に足を運び、漱石のゆかりの場所を見てきました。

とても暑い中だったのですが、非常に楽しい思い出になりました。

もし漱石の足跡をたどりたいなら、次の3カ所がおすすめです。

湯回廊 菊屋

漱石が静養した、400年の歴史を誇る老舗旅館。漱石が宿泊した「漱石の間」は、現在も当時の面影のまま保存され、宿泊・見学が可能です。

僕はこの菊屋に泊まりました〜〜夏目漱石が静養したのは、本館客室です。(今は「漱石の間」と呼ばれています)

ここは実際泊まることができます。(ちなみに誰も泊まれなかったら見学もできます)

写真を撮ってきたのですが、なんとそこは当時の面影のままに現存しているそうです。

モダンな造りの「本館」、露天風呂付き客室の「離れ」、吊り橋を渡った先にある「別邸水の語り部」など、多彩な客室あり。夏目漱石が静養した「漱石の間」も特別感◎全室落ち着ける内装でゆったりと過ごせます。

夏目漱石記念館

夏目漱石記念館は、文豪・夏目漱石(本名:金之助、1867年〜1916年)がかつて滞在した修善寺温泉の菊屋旅館(旧本館の一部)を移築したものです。(修善寺湯回廊 菊屋の近くには「虹の郷」と呼ばれるスポットがあり、その一角にあります)

1910年8月6日、漱石はゆっくりと静養するために弟子の松根東洋城(俳人)の案内で修善寺を訪れました。ここでは毎日散歩をしたり、俳句を詠んだり、読書をしたりと穏やかな日々を送っていました。

滞在中に持病の胃潰瘍が悪化し、8月24日には一時人事不省に陥るほどの生命の危機に直面しました。しかし、当時の先進的な医療と、夫人や友人、門下生たちの温かい看病によって、徐々に体調を回復させることができました。

漱石はこの地で、宿の窓から見える秋の空や野鳥の声、赤松の間に咲く花々を眺めながら、多くの俳句や漢詩を創作しました。そして10月11日、医師や妻の鏡子らとともに修善寺を後にしました。

漱石が修善寺での体験や思いを綴った随筆『思い出す事など』や『修善寺日記』からは、当時の漱石の様々な感情を読み取ることができます。また、「生きと仰ぐ空の高さよ赤崎蛉」などの俳句や漢詩からは、自然と一体となるような静かで穏やかな境地を感じることができます。後年には、修善寺温泉も描かれた小説『行人』(「塵労」)も発表されました。

夏目漱石記念館では、漱石が実際に滞在した部屋や関連する展示物を通して、当時の文学の世界に思いを馳せることができます。

夏目漱石の詩碑

「虹の郷」の近くには、「修善寺自然公園」があります。そしてその高台には、夏目漱石自作の漢詩が祀られた詩碑があります。

どのような言葉が書かれているかというと・・・

仰臥して 人啞の如く 默然として 大空を見る。

大空 雲動かず, 終日 杳えうとして相同じ。

この言葉は「思い出す事など」に書かれており、9月29日に修善寺に滞在した病床で書かれた詩です。

強い陽光の中、詩碑の前で佇めば、漱石の心境が蘇るようです。