「生命」とはなんと神秘的であるのか。そして「生物」がこれほどまでに個性的で複雑であるのか?

ポール・ナース「WHAT IS LIFE?(ホワット・イズ・ライフ)」を読んだ根幹にはこの考えがあります。

本を読んだ僕が、まとめながら考察しながら知識をアウトプットしていきたいと思います。

※このブログ内容はあくまでポール・ナース「WHAT IS LIFE?(ホワット・イズ・ライフ)」を読んだ僕個人の感想や考察としてお読みください。

生命とは何か?

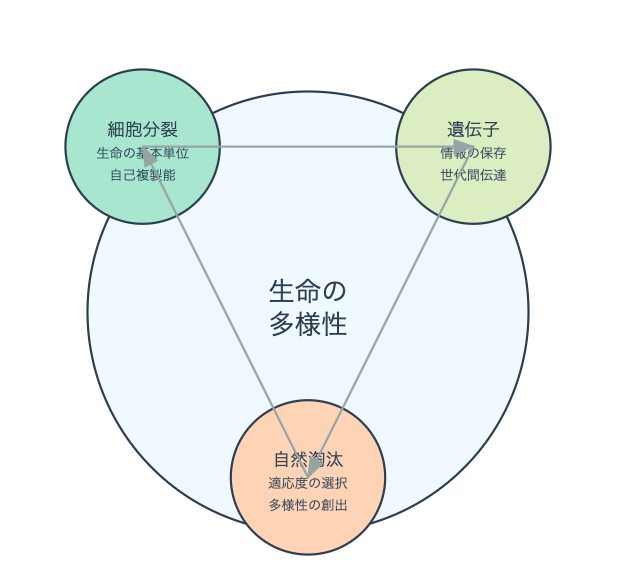

生命すべての基本は「細胞」、生命の基本単位は「細胞分裂」から

そもそも生命体の基本単位とはなんでしょうか。それは「細胞」です。

僕たちは誰もが、かつては精子と卵子が結合して受胎した瞬間に形作られた、たった一つの細胞から生まれました。一つの受精卵は分裂を重ねることで、やがて胚という複雑で組織化された生物へと成長していきます。(このことは、複雑な身体をつくりあげるのに必要な情報が一つの細胞の中に集約されていくことを意味するのも驚き!)

細胞は細胞膜で外界と隔てられていますが、その内部にはさまざまな細胞内小器官をもっています。細胞内小器官はそれぞれかたちやはたらきが異なり、 細胞の命を維持するためにうまく分業がなされています。有名なミトコンドリアも細胞内小器官の1つで、電子伝達系や脂質の参加などを行っている。

すべての生命体は、その規模や複雑さにかかわらず、一つの「細胞」を起点とし、その細胞が分裂することに生命の本質があるのです。

個々の細胞は独立した生命体としての特徴を備えており、この精巧な生命の基本ユニットが、緻密にプログラムされた分裂と増殖を繰り返すことで、私たちの生命は紡がれ、維持されています。

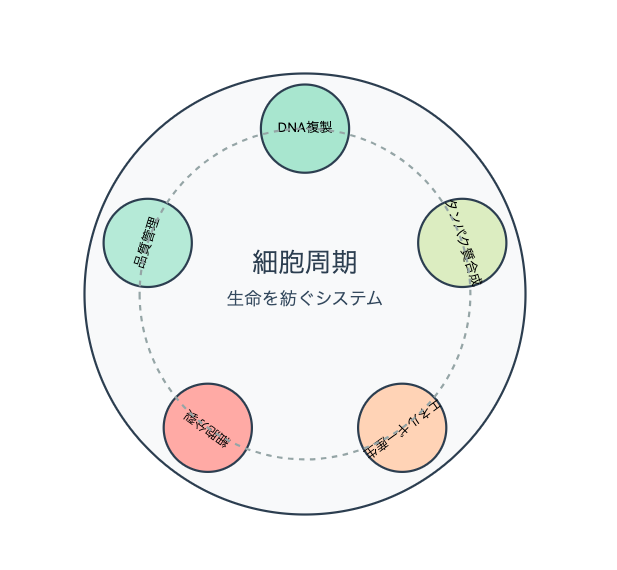

【遺伝子】正確に次世代につながる情報継承システム・細胞周期

新しい細胞を作り出すのに必要な何百もの反応すべてが連携し、 ある目的を実行するシステムを築くとき初めて、命が始まる。それが細胞周期の任務だ。DNA複製の化学反応に命を吹き込み、細胞を再生するという目的を達成する

生命が存続し発展していくためには、細胞の単なる分裂だけでは不十分です。細胞周期(Cell Cycle)という、細胞が成長し新しい細胞を生み出すための一連の過程が重要な役割を果たしています。その中でも特に重要なのは、遺伝情報を正確に次世代へと伝えていく精密な仕組みの存在です。

例えばDNAの正確な複製、染色体の均等な分配、細胞分裂の時期の制御。

このように、生命の継承には「分裂」という現象に加えて、「正確さ」を保証する精巧な仕組みが不可欠です。細胞周期という精密な制御システムが、数十億年にわたる生命の進化と多様化を可能にしてきたのです。

生命体にとって、新しい細胞を作り出す過程は、単なる細胞数の増加だけではなく、遺伝情報の正確な継承を通じた生命の本質的な営みなのです。

【自然淘汰】多様性をもたらしたのは、自然淘汰による進化

目的意識を与えられた複雑な生命体が、設計者なしで作られ、それは自然淘汰によるものだということを誰もが知っている。

何千万種もの微生物、クワガタの恐ろしげな顎、キタユウレイクラゲのライオンのひげのような三〇メートルの触手、食虫植物の液体で満たされた罠、親指と他の指を向かい合わせてものがつかめる類人猿、そして、人間にいたるまで、われわれを取り巻く生きものたちの並外れた多様性をもたらしたのは、自然淘汰である。 それは、きわめて創造的なプロセスだ。科学の法則から逸脱したり、超常現象を引き合いに出したりせず、自然淘汰による進化は、ますます複雑化し、多様化した生き物 の集団を生み出し続けてきた。何十億年もかけて、さまざまな種が台頭し、新たな可能性を探り、異なる環境と作用しあうことによって、判別できないほど、その形を 変えていった。われわれも含め、すべての種は、絶え間なく変化し、最終的に絶滅してしまう か、さもなくば、新しい種へと進化してゆく。

生命にかかせないのが、細胞(細胞分裂)とそれを遺伝するシステムであるとするならば、生命の多様性や複雑さを生み出すためには、もう一つ重要な要素があります。それが自然淘汰です。

自然淘汰という概念があれば、神のような設計者を持ち出さなくても、複雑な生命体を創造的に生み出されていく理由を考えるには十分だと考えます。

自然淘汰とは、要は、環境に適応した個体が生き残り、その特徴が次世代に伝わることで進行することです。

自然淘汰の考えは、生命体の集団が変動を示し、そうした変異が遺伝子の変化によって起きるときには、世代から世代へと受け継がれるという事実に基づいている。 こうした変異には、特定の個体が、よりうまく子孫を残せるようにする特性に影響を及ぼすものもある。 繁殖成功率が上がると、そのような変異を持つ子孫が、次の世代で集団の大多数を 占めることになる。キリンの長い首の場合、首の骨格と筋肉が微妙に変化した変異型がランダムに出現し、累積したことで、キリンの先祖の一部が、僅かに高い枝に届くようになり、葉をたくさん食べて栄養を多く摂るようになったのだと推測できる。 最終的に、お腹が満たされたキリンの方が、より体力があり、若いキリンを生む能力にも長けていたため、アフリカのサバンナを歩き回っていたキリンの群れは、徐々に長い首を持った個体に支配されるようになったのだ。このプロセスは自然淘汰と呼ばれている。食べ物、配偶者を巡る争い、病気や寄生生物の存在など、あらゆる種類 の自然要因による制約を乗り越えた個体が、結果として、他の個体より多く繁殖するからだ。

自然淘汰の基本原理は、個体ごとの遺伝的変異が集団内で影響を及ぼし、それが環境との相互作用を通じて選別されるというプロセスにあります。

例えば、キリンの進化を見てみると、祖先には首の長さにばらつきがあり、わずかに首の長い個体が食物資源の獲得において有利に働きました。結果として、それらの個体がより多くの子孫を残し、その遺伝的特徴が世代を超えて受け継がれていったのです。

このようなプロセスが途方もなく繰り返されることで、最終的に長い首を持つキリンが集団の主流となったわけです。

ちなみに、自然淘汰が働くためには3つの特性が必要です。

- 繁殖する能力→生命の連続性を保証

- 遺伝システム→生命情報の保存

- 遺伝システムが変異を示し生殖過程で受け継がれていく→多様性を生み出す源

生物は時間とともに多様な形態や機能を獲得し、より複雑な生命システムへと発展してきました。

個々の生物の個性も、この自然淘汰のプロセスを通じて生み出されてきたと言え、自然淘汰こそ生命の多様性と進化の原動力として機能しているといえます。

生物はなぜこんなにも個性的で複雑なのか。

冒頭で僕が考えていた考えをまとめたいと思います。

まず生物の個性と複雑さは、「細胞」の基本的な機能と進化の過程によって生み出されています。「細胞」は生命の基本単位であり、細胞分裂を通じて新たな細胞を生み出します。。この際、DNAの複製が行われますが、完全に正確ではなく、わずかな変異が生じます。これらの変異は、遺伝情報の多様性をもたらし、自然淘汰の過程で生物の進化と多様性の基盤となります。

生物がこれほどまでに個性的で複雑である理由は、「遺伝的変異」と「自然淘汰」の相互作用にあります。

細胞分裂の際、DNAは複製されますが、この過程で微小な変異が生じることがあります。これらの変異の一部は、個体の生存や繁殖に有利な特性をもたらし、自然淘汰によって次世代へと受け継がれます。この繰り返しにより、生物は環境に適応し、多様で複雑な形態や行動を進化させてきました。さらに、集団内の多様性は、環境変化に対する適応力を高め、生存率を向上させる効果があります

遺伝的変異と自然淘汰、そして集団内の多様性が相互に作用することで、生物の個性と複雑さが生み出されているのです。

生命が維持されるのは?活動がどうやって制御されているか?

【化学としての生命】生命を維持するために

細胞ひいては生体構造は驚くほど複雑だが、突き詰めていくと、理解可能な化学的 かつ物理的な機械だ。この見解は、今では、生命についての一般的な考え方になって いる。今日、生物学者は、こうした洞察を踏まえ、驚くほど複雑な、生きている機械の全部品の特性を明らかにし、分類しようとしている。

これまでみてきたように生命体は一見すると非常に複雑で多様に見えるのですが、分子レベルで見たときには、その根底には理解可能な化学的および物理的なプロセスが存在します。

例えば細胞内では、数多くの化学反応が同時に進行し、これらの反応が生命活動を支えていますが、これらの化学反応の総称を「代謝」と呼び、代謝は生物の維持、成長、組織化、生殖など、すべての生命活動の基盤となっています。

現在では、あらゆる生物の細胞内で、何百何千もの化学反応が同時進行しているこ とが分かっている。こうした化学反応が生命を司る分子を作り出し、それが細胞の成分や構造を形作る。化学反応はまた、分子の分解も行う。細胞成分を「リサイクル」 してエネルギーを得るためだ。

これらを合わせた、生命体で発生する膨大な化学反応のことを「代謝」と呼ぶ。そ れは生きているものが行うすべての基礎だ。維持、成長、組織化、生殖、そしてこう したプロセスを促進させるのに必要なすべてのエネルギーの源。代謝は生命の化学反 応なのだ。

113

ちなみに細胞内では、同化作用と異化作用という二つの代謝経路が存在します。同化作用は、単純な分子から複雑な分子を合成する過程であり、エネルギーを必要とします。一方、異化作用は、複雑な分子を単純な分子に分解し、エネルギーを放出する過程です。これらの代謝反応が連携することで、細胞は必要な物質を合成し、エネルギーを供給し、生命活動を維持しています。

- 同化(アナボリズム)→生体内での物質の分解や再構築を伴う

- 単純な分子から複雑な分子を合成する過程

- エネルギー(ATP)を必要とする(吸エネルギー反応)

- 例:

- アミノ酸からタンパク質の合成

- 脂肪酸からの脂質合成

- ヌクレオチドからのDNA・RNA合成

- 光合成による糖の合成

- 異化(カタボリズム)→栄養素を取り込んでエネルギーを作り出す

- 複雑な分子を分解してエネルギーを得る過程

- ATPを生成する(放エネルギー反応)

- 例:

- 解糖系による糖の分解

- β酸化による脂肪酸の分解

- タンパク質の分解によるアミノ酸生成

- 呼吸によるエネルギー産生

そして代謝における多種多様な化学反応は、主に酵素という生体触媒によって制御・促進されています。

ほとんどの酵素はタンパク質からできている。このタンパク質は、ポリマー(重合体)と呼ばれる鎖状につながった長い分子で、細胞が作り出す。ポリマー構造は、生命の化学のあらゆる側面にとって根本的に重要だ。大半の酵素と他のすべてのタンパク質はもちろんのこと、細胞膜を作っているすべての脂質分子、エネルギーを蓄えているすべての脂肪と炭水化物、遺伝に関与する核酸であるデオキシリボ核酸(DNA) および親戚のリボ核酸(RNA)などは、全部ポリマーだ。 生体のポリマーは基本的に、たった五つの化学元素からできている。炭素、水素、 酸素、窒素、そしてリンである。五つのうち、炭素は他の元素よりも融通が効くため、 特に中心的役割を演じている。たとえば、水素原子は他の原子とたった一つしかつな

ほとんどの酵素はタンパク質でできており、そのタンパク質は、アミノ酸が鎖状につながったポリマー(重合体)になっています。特定の立体構造を形成し、基質と結合する部位を持つ

タンパク質だけでなく、細胞膜を構成する脂質、エネルギー貯蔵物質(脂肪、炭水化物)、遺伝物質(DNAとRNA)など生命の化学反応に関わる分子の多くはポリマー構造になっています。

その他、

このようは生命活動はとても神秘的でありつつ、多様かつ非常に複雑に見えますが、根本的には「化学反応」と「物理法則」に従って動作する「生きた機械」と捉えることもできるのです。

情報としての生命→全体として機能するように情報を管理

あらゆる生体は、自らを維持し、組織化し、成長し、そして増殖する。これらは、生物が自分と子孫を永続させたいという、基本的な目的を達成するために発達させてきた、目的を持った行動なんだ。

それぞれの細胞では、おびただしい数の化学反応と物理的活動が起きている。こうしたさまざまなプロセスがすべて無秩序に行われたり、互いに競合していたりすると、すぐに崩壊してしまう。情報を管理することでのみ、細胞はその極度に複雑な働きに指示を課すことができ、ひいては、生き延びて増殖し続けるという究極の目的を達成することができるんだ。この仕組みを理解するために、細胞が全体として機能する、化学的かつ物理的な機械であることを思い出そう。個々の構成要素を調べることで、細胞についてよく理解

細胞は、膨大な数の化学反応と物理的活動が緻密に連携する「化学的かつ物理的な機械」として捉えることができます。

そしてこの複雑なシステムを機能させるためには、精密な情報管理と制御が不可欠です。

その一例が「恒常性(ホメオスタシス)」の維持。生存に適した状態を保つための調節メカニズム。たとえば、体温や血糖値、体液量などが一定範囲内に保たれるのは、このシステムが常に機能しているからである。生体の調節系も、センサー、制御センター、エフェクターという要素を通じて適切なバランスを維持する。血糖値が上昇すれば、膵臓からインスリンが分泌され、細胞がグルコースを取り込んで血糖値を下げる。一方で、血糖値が低下するとグルカゴンが分泌され、肝臓がグルコースを放出して血糖値を上昇させる。このような負のフィードバック機構が、体内の安定性を確保している。

また、情報処理のもう一つの重要な例は、DNAにおける遺伝情報の記録と伝達である。DNAはA、T、G、Cの四つの塩基が直線的に配列された分子であり、その並びが遺伝子として機能する。この直線配列の形式は、生命だけでなく、人間の言語やコンピュータープログラムなど、情報を保存・処理するための普遍的な戦略ともいえる。遺伝子は、この直線的な情報の並びを通じて、細胞の成長や機能の指令を伝達し、生物の形質を決定している。

このように、細胞は単なる化学反応の集合体だけではなく、情報管理能力こそが、生命が環境に適応し、生存を続けることを可能にしている本質的な特徴と言えるでしょう

読みごたえポイント

大半の病気は、細胞の機能不全→細胞が生きている証

成長、修復、変性、悪性化は、すべて、病気の有無や年齢を問わず、われわれの細胞の性質の変化と関わっている。実のところ、大半の病気は細胞の機能不全に由来す る。だから、細胞のどこがおかしくなっているかを理解しないことには、病気を治療する新たな方法を開発することもままならない。

P27

病気は一般的にマイナスのイメージで語られることが多いものの、細胞レベルでの変化という観点から見ると、実は体からの重要なフィードバックとして捉えることができるのではないでしょうか。

細胞は、僕たちの体内のなかで絶えず変化を続けています。環境要因や遺伝的要因に応じて、様々な性質の変化が生じるわけです。

例えば、成長・修復のプロセスは、健康な状態を維持するために必要不可欠な生理的な変化です。一方で、細胞の機能低下を示す変性や、制御不能な状態への変化である悪性化なども起こりえます。これらの変化が適切にコントロールされない場合、最終的に疾患として現れててくる。つまりある意味で「細胞が変化している」からこそ、「正常と病」という言説を語ることができるのです。

具体例をあげると、がんは細胞の増殖制御が異常をきたした状態であり、、アルツハイマー病では脳の複数の領域で神経細胞が変性して破壊されると起こります。また糖尿病はβ細胞量の低下や機能不全に起因する疾患でもあります。

このように、様々な疾患は細胞レベルでの特徴的な変化として現れ、それらは体の状態を知らせる重要なシグナルとして機能しているのです。これらの変化を理解することは、疾患の予防や治療において重要な意味を持っています。

暗号化(P51)

遺伝子の正体は、細胞の中で働くタンパク質を暗号化する、DNAヌクレオチド塩基の

生命の連続性・存続、差異、のダイナミック

生命は遺伝子なしには存在できない。新しい世代の細胞や生命体は、それぞれ、成長し、機能し、繁殖するために必要な遺伝命令を受け継ぐ必要がある。つまり、生物が長期的に存続するためには、遺伝子は自らを正確に、そして慎重に複製しなければならない。そうすることでのみ、DNA配列は幾度の細胞分裂を経ても、安定に保たれ、遺伝子は「時の試練」に耐えられる。細胞は目を瞠るような厳密さでこれを達成する。

その結果、あなたの細胞を制御する二万二〇〇〇個の遺伝子のDNA配列は、現在、この地球上にいるすべての人々のものと、ほぼ完全に一致する。何万年も前、先史時代の真っ只中で狩りをし、食べ物を集め、焚き火を囲んで話を交わしていた、われわれの祖先たちのDNAとも、ほとんど区別がつかない。

あなたの生まれつきの特徴と私の特徴、さらにわれわれと先史時代の祖先たちとを 区別する変異は、すべて合わせても、DNA暗号の総数の一パーセントに満たない。 これは、二一世紀の遺伝学における最大の発見の一つなんだ。

DNA「文字」三〇億個分の長さがある、われわれのゲノムは、性別、民族、宗教、 社会階級にかかわらず、とてもよく似ている。こうした平等性は、世界中の社会が充 分に理解すべき重要な事実だ。

もちろん、全員の遺伝子に点在する多様性を無視することはできない。全体として 見れば僅かだが、個人の生物学的特徴や命の歴史に多大な影響をり。ことがある。

P71

生命が長く続いてきたのは明らかに「遺伝子」という精妙な仕組みに支えられています。DNAは遺伝情報が正確に複製し、次世代の細胞や個体に伝え、世代を超えて受け継がれていくことで、生命の連続性を保証しているのです。

この仕組みの精密さは、人類の歴史を見ても明らかです。私たちのDNAは、約20万年前にアフリカで誕生したホモ・サピエンスのゲノムが、基本的に現在まで受け継がれていて、人類の99%以上が他のすべての人と一致しています。

(めちゃくちゃすごい!!)

この事実で気付かされるのは、人種や民族の違いが、見た目には明らかでも、遺伝的には極めて小さな変化に過ぎないことを示していること。つまり「遺伝的に優れた人種」は存在しないという科学的事実を裏付け、人類の多様性の尊重にもつながる重要な知見ではないでしょうか。

とはいえ、ここで更に面白いのが、遺伝情報は完全に不変というわけではないということ。突然変異やエピジェネティックな調整が加わることで、生命は「遺伝子を保存しつつ変化する」という絶妙なバランスを保ちながら存続しています。

「遺伝子」は、生命をつなぐ「情報の継承システム」としての役割を果たしながら、同時に精密なメカニズムと適度な柔軟性を併せ持つことで、数十億年という「時の試練」に耐えてきたのです

修復が完全でないからこそ、多様性や進化の原動力になる!

細胞は、変異を修復するが完全にはうまくいかない。もし完全に成功してしまえば、一つの種のすべての個体がおなじになって進化はとまる。これは誤り率自体が自然淘汰の対象であること。

DNA複製と修復の精妙なバランスは、生命進化の鍵となっています。DNAポリメラーゼと呼ばれる酵素は、生命の設計図・鋳型であるDNAから塩基配列を読み取って合成する際、約数千ヌクレオチドに1回の頻度でミスを起こします。

60億塩基対を持つヒトのゲノムでは、1回の細胞分裂で理論上数百万のミスが発生する可能性があるのです。

しかし、生命はこれに対して多層的な防御システムを備えています。まず、DNAポリメラーゼ自身が持つ校正機能(プルーフリーディング)により、多くのミスがその場で修正されます。さらに、ミスマッチ修復機構などの細胞内システムが働き、残されたエラーの大部分を修復します。

ここで興味深いのは、この修復システムが「完璧」ではないという点です。わずかな変異は修復を免れ、残存します。一見すると、これは生命システムの欠陥のように思えるかもしれません。しかし実は、この「不完全さ」こそが生命の進化を可能にする重要な特徴なのです。

もし修復が完璧で、すべての変異が修正されてしまえば、生物の遺伝情報は完全に同一となり、環境の変化に対応できなくなってしまいます。つまり、進化は停止してしまうのです。適度な変異の存在が、生物に多様性をもたらし、環境変化への適応を可能にしています。

このように、DNAの複製と修復における「完璧すぎない精度」(=適度な変異率を維持すること)は、生命が獲得した巧妙な戦略と言えるでしょう。それは時として病気の原因ともなりますが、同時に生命の多様性と進化を支える原動力でもあるのです。生命は、安定性と可変性という相反する要求の間で、絶妙なバランスを見出したと言えます。